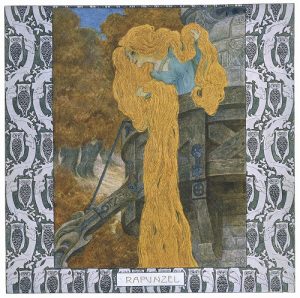

ディズニー映画でもおなじみの『ラプンツェル』は、原作のグリム童話の中でも2つのバージョンがあります。

ふだん私たちが目にするグリム童話「最終版」と、グリム童話の「初版」とで違いがあるのです。

過激な描写をなくすために、第2版からストーリーに変更が加えられています。

そんな変更が加えられる前の『ラプンツェル』は、魔女ではなく妖精の物語となっています。

いったいどんな話だったのか、グリム童話以前の原作にも触れながら、見ていってみようと思います!

ラプンツェルを育てるのは、魔女ではなく妖精

グリム童話初版の『ラプンツェル』で目立つのは、ラプンツェルを育てる魔女がいないこと。

魔女ではなく、「妖精」がその役割を担っています。

妖精と言っても、「名付け親のおばさん」と呼ばれているくらいなので、見た目はおばさんのようです。

ディズニーの『シンデレラ』に出てくるフェアリー・ゴッドマザーのような感じでしょうか。

そう思うと、そこまで怖そうには思えないが、実際は恐ろしいようです……。

妻がどうしても食べたいと言うので、ラプンツェル(=野ヂシャ、サラダに使う野菜)を隣の庭から盗もうとした亭主は、庭を管理している妖精に見つかってしまいます。

「しかたがない。好きなだけラプンツェルを持っていくがいい。ただし、おかみさんがいま身ごもっている子どもをわたしに渡すというならね」

『ラプンツェル』(初版グリム童話集)より

この言葉に恐怖を感じ、亭主は思わずOKしてしまうのです。

せっかく生まれてくる子どもをすんなり渡してしまうくらいだから、よっぽど怖かったのでしょう。

ちなみに、この身ごもっている子どもこそが「ラプンツェル」です。

第2版からは妖精が「魔女」に変わっていて、おかげで怖さがより強調されているように思えます。

ここは恐怖感を強めるために、妖精が魔女に変わったのかもしれないですね。

ラプンツェルはもともと妖精物語だった

グリム童話初版の『ラプンツェル』で妖精が出てくるのには、きちんとワケがあります。

それは、グリム童話より前の原作です。

グリム童話とは、もともとグリム兄弟がいろいろなところから話を集めた童話集。

そのなかで、『ラプンツェル』のもとになった話というのが、『ペルシネット』と呼ばれる妖精物語なのです。

『ラプンツェル』はもともと、グリム兄弟の兄ヤーコプが、フリードリヒ・シュルツというドイツ人作家の『小説集』(1790年)から取ってきた話。

さらに、このシュルツさんの小説のもとをたどると、フランス人のド・ラ・フォルスが書いた、妖精物語『ペルシネット』 (1698年)の翻訳なのです。

ついでに言うと、この妖精物語『ペルシネット』も、もともとはジャンバティスタ・バジーレというイタリア人が出した『ペンタメローネ(五日物語)』(1634年)に収録されている『ペトロシネッラ』という話が元になっています。

どんだけ「ペ」で始まるんだよって感じだと思うので、ちょっとまとめてみます。

- 『ペトロシネッラ』

1634年 / 著:ジャンバティスタ・バジーレ / イタリア

※『ペンタメローネ(五日物語)』に収録の話のひとつ - 『ペルシネット』

1698年 / 著:ド・ラ・フォルス / フランス - 『小説集』

1790年 / 著:フリードリッヒ・シュルツ / ドイツ

こんな感じです。

ラプンツェルはパセリだった

ラプンツェルの原型になっている『ペトロシネッラ』と『ペルシネット』は、どちらも「パセリ」のこと。

野菜は野菜でも、もともとラプンツェルは「パセリ」だったのです。

グリム童話以前のラプンツェル原作も、内容はほとんど同じですが、最初に妻が食べたくなる野菜がパセリ。

そのパセリを、夫が妖精の庭から盗んできて、妖精が怒ることで話が始まっていきます。

もちろん、生まれてくる子の名前はパセリを意味する「ペルシネット」。

パセリを盗まれるわ、ペルシネットが王子とイチャイチャするわで、妖精は怒り心頭になります。

ラプンツェルだろうとパセリだろうと、庭から野菜を盗むのはよろしくないですね。

妖精の怒りもごもっともです。

ラプンツェルの服がきつくなる

さて、話をグリム童話初版に戻しましょう。

次に注目したいのは、「ラプンツェルの服がきつくなる」という描写。

「『ラプンツェル』の初版には、妊娠をほのめかす描写がある」というのは有名な話です。

それは、次の一節。

「ねえ、名付け親のおばさん、わたしのお洋服きつくなっちゃって、わたしの体に合わなくなったの、どうしてかしら」

『ラプンツェル』(初版グリム童話集)より

これを聞いた名付け親のおばさん=妖精は、激怒します。

服がきつくなるということは、つまりはお腹が大きくなったということ。

それは、ラプンツェルが髪をたらしておばさんを引き上げている姿を、通りすがりの王子が見たことから始まります。

塔の上でラプンツェルが歌っていると、その美しい姿と、美しい歌声に思わず惹かれてしまい、ラプンツェルのとりこになります。

そこからは事が進むのに時間はかかりません。

ラプンツェルの髪を伝って塔に入った王子。

その姿を見たラプンツェルも、王子のことを好きになってしまって、毎日のように会う日々がつづきます。

塔の上のせまい空間で、男女が毎日楽しく過ごす……この先はもう言わなくてもおわかりですね。

服がきつくなったと言われた妖精のおばさんも、このことにすぐさま気づいてしまいます。

せっかく外の世界から隔離していたのに、隠れて外から男を招き入れて、夜な夜な何やってんだ!って感じでしょう。

親の気持ちにもなってほしいものです。

ちなみに、第2版以降での描写は以下のようになっています。

「名付け親のおばあさん、あなたのほうが若い王子さまよりずっと重いのはどうしてかしらね」

『ラプンツェル』(『グリム童話全集―子どもと家庭のむかし話』)より

王子さまを引き上げていたことを、ラプンツェル自ら暴露するわけです。

魔女が激怒した理由は、王子と会っていたせいだと明確にわかるようになっていますね。

子ども向けに変更されているのがよくわかります。

さて、この有名な妊娠らしき描写のあと、ラプンツェルは怒った妖精に髪を切られてしまいます。

自慢の美しい金色の長い髪がなくなってしまい、さらには荒地へと追放されるわけです。

何もないところでみじめな暮らしをしなければいけなくなったラプンツェル。

そしてラプンツェルは、ここで双子の子どもを産むことになります。

グリム童話の最終版では、妊娠の描写は明らかにカットされているにもかかわらず、いきなり子どもが生まれた設定になっています。

双子が生まれ、家族4人になってハッピーエンドで終わらせたかったのでしょう。

ラプンツェルの王子の目が抜け落ちる

さて、もうひとつだけグリム童話初版と、最終版との違いを見てみたいと思います。

それは、「王子の失明の原因」です。

最終版では、ラプンツェルに会えなくなった王子は、絶望のあまり塔の上から飛び降ります。

このとき、イバラが両目に刺さってしまって、目が見えなくなってしまうのです。

一方、初版のほうではイバラは出てきません。

同じく塔の上から飛び降りる王子ですが、両目にイバラのトゲが刺さるのではありません。

両目が「抜け落ちる」のです。

イバラが刺さって血まみれ……というのも痛々しいですが、抜け落ちるのはもっと痛々しいことでしょう。

目がくり抜かれた状態で、王子は生きていくのです。

しかし、目が抜け落ちたという描写がある一方で、その後の王子は「することといえば泣くばかり」とも書かれています。

その辺はあまり突っ込んではいけないでしょうが、とにかく目がない状態で泣き続けていたわけですね。

王子がラプンツェルを発見するまで、何年もそんな状態だったようです。

過酷な現実です。

とはいえ、怖いとされるグリム童話初版でも、エンディングは最終版と変わりません。

ラプンツェルの歌声を聞きつけ、荒地でラプンツェルを発見する王子。

そして、ラプンツェルの涙が王子の両目を濡らして、王子の視力は復活するのです。

「王子に目はあったのか……」というツッコミもおいておいて、めでたくハッピーエンドとしましょう。

まとめ

今回は、グリム童話初版の『ラプンツェル』を中心に、最終版との違いを見てみました。

『ラプンツェル』に出てくる魔女は実は妖精で、この時点では初版のほうが内容がやさしそうに思えます。これは、グリム童話以前の『ラプンツェル』が、妖精物語だったことに通じているのでしょう。

しかし、それだけではグリム童話初版の『ラプンツェル』は終わりません。

グリム童話初版で過激な描写となっているのは、やはりラプンツェルの妊娠です。それに加えて、王子の両目が抜け落ちるというのも、なかなかに過激な内容かもしれません。

なんだかんだで、初版のほうが「怖い」ともいえる、『ラプンツェル』の原作です。